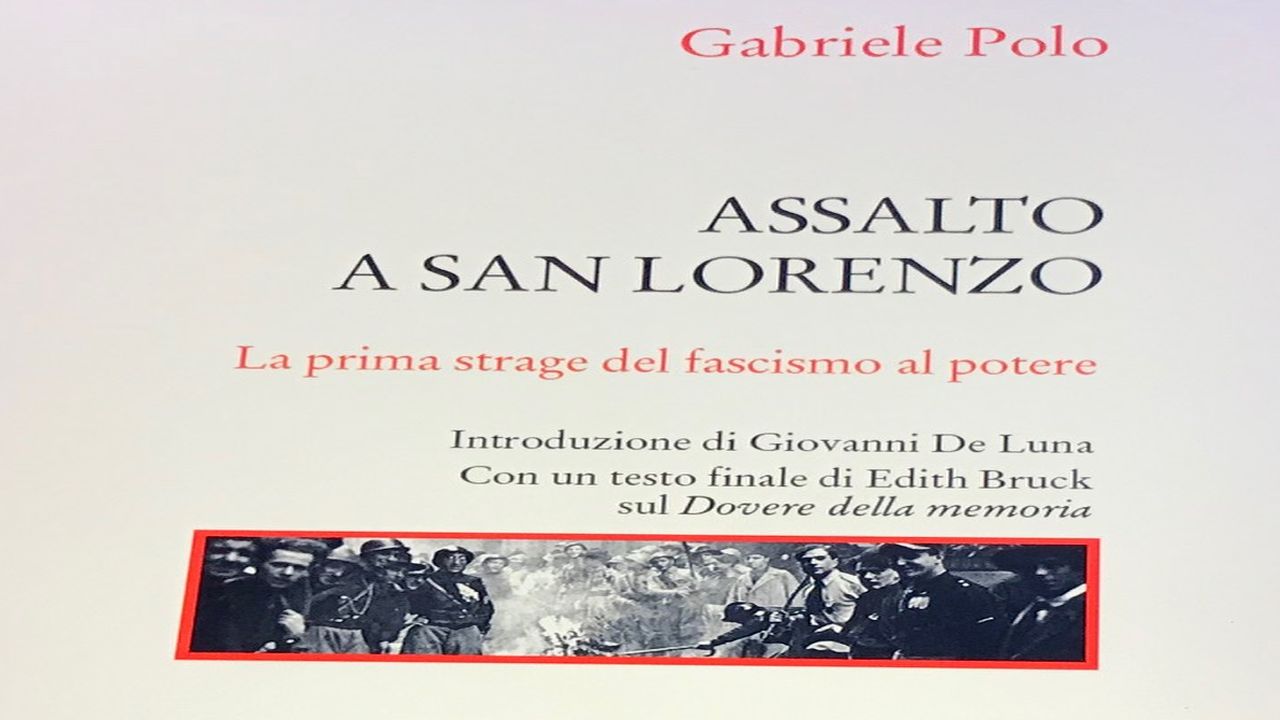

Assalto a San Lorenzo - La prima strage del fascismo al potere, di Gabriele Polo, con prefazione di Giovanni De Luna – Donzelli Editore – 2024, pp. XVI-112, euro16,00.

Assalto a San Lorenzo - La prima strage del fascismo al potere, di Gabriele Polo, con prefazione di Giovanni De Luna – Donzelli Editore – 2024, pp. XVI-112, euro16,00.

Recensione di Adriana Spera

Con Assalto a San Lorenzo. La prima strage del fascismo al potere, Gabriele Polo – che in molti ricordiamo come uno dei migliori direttori succedutisi alla guida del quotidiano Il Manifesto, nonché autore di diversi libri – ci consegna non solo un’accurata (e rara) ricerca storica relativa a un episodio che il regime fascista ha fatto di tutto per cancellare, ma ci ricorda anche quella che è stata per molto tempo, prima della sua attuale gentrificazione, l’anima ribelle, lo spirito proletario, del quartiere romano di San Lorenzo.

Un quartiere all’epoca abitato da muratori, artigiani, ferrovieri e tranvieri, netturbini e …piccoli truffatori e ladruncoli, perlopiù immigrati provenienti dal centro-sud d’Italia. Un agglomerato di palazzi, nato in aperta campagna per i ferrovieri, al di fuori delle mura aureliane, intorno all’omonimo scalo ferroviario sorto nel 1865. Un rione sviluppatosi ulteriormente all’inizio del ‘900 con la nascita di piccole fabbriche, officine e botteghe artigiane. Le case (costruite dall’Istituto romano beni stabili) insalubri e precarie, perché realizzate con materiale di riporto. Povertà e devianza erano dominanti, tanto che Maria Montessori scriveva: «la gente per bene ci passa solo dopo morta» per andare al Cimitero Verano, e perciò decise di aprirvi le sue prime Case dei Bambini.

Negli anni ‘20 del novecento, San Lorenzo, Trastevere, Trionfale e Testaccio costituivano i “quartieri rossi” della Capitale, dove i fascisti con le loro squadracce non potevano neppure avvicinarsi.

Un carattere e una composizione sociale che San Lorenzo conserverà fino alla fine del secolo scorso, arricchito anche dalla presenza dei movimenti degli studenti provenienti dalla vicina Università La Sapienza.

I tragici eventi che Polo ci racconta ebbero il loro acme il 30 ottobre 1922, a due giorni dall’inizio della marcia su Roma e nelle stesse ore in cui Mussolini riceveva l’incarico dal re Vittorio Emanuele III di formare il suo primo governo. Una strage dettata esclusivamente dal gusto della vendetta nei confronti di un quartiere che aveva più volte respinto fieramente gli assalti delle squadracce fasciste. Una strage avvenuta con la complicità dell’esercito regio guidato dal generale Pugliese, oscurata dal potere tanto che non si seppe mai con certezza né il numero esatto, né l’identità delle vittime che vennero seppellite senza alcun rito funebre affinché di quei morti si perdesse memoria, un eccidio che non fu né il primo né l’ultimo degli sgherri fascisti.

D’altronde, come scrive nella prefazione lo storico Giovanni De Luna, «Senza la violenza, Mussolini non avrebbe mai vinto… Senza la complicità esplicita delle istituzioni dell'Italia liberale preposte all'uso della forza per il mantenimento dell'ordine pubblico (polizia, esercito, magistratura, ecc.) le camicie nere sarebbero rimaste un manipolo di facinorosi privo di prospettive politiche – e poi aggiunge – senza la guerra, quella 'grande' del 1914-18, non ci sarebbe stato Mussolini e non ci sarebbe stato il fascismo».

È noto che le guerre, tutte le guerre, sdoganando la violenza, legittimandola, aprono quasi sempre la strada ai regimi autoritari.

Ma i sanlorenzini nel 1922 (e non solo allora) erano «uomini e donne in carne e ossa, disposti a morire in nome della libertà e della lotta – scrive De Luna – contro i soprusi dei dominatori. Un esempio da non dimenticare».

Una situazione che ci porta a vedere la repressione nei confronti di chi protesta dinanzi a scuole e università come un déjà vù e a farci temere di essere solo all’inizio di una involuzione democratica.

D’altra parte, la violenza fascista ha sempre avuto complici nello Stato, come dimenticare Piazza Fontana, la Stazione di Bologna o Piazza della Loggia, solo per citare alcune delle stragi nere.

In quel 30 ottobre 1922, tutti pensano – giornali, leader politici, intellettuali – sottovalutando la situazione, che la tanto temuta rivoluzione fascista, dopo innumerevoli devastazioni e vittime (almeno 3.000), allontanerà il “pericolo rosso” senza ribaltare, anzi rafforzando, le istituzioni dello Stato liberale, in primis l'esercito e la monarchia, «sarà il fascismo a farsi Stato e non lo Stato a farsi fascista, una volta al governo». Purtroppo, oggi sappiamo che le cose sarebbero andate ben diversamente.

Alla guida degli squadristi romani v’erano due leader (e due squadracce) antagonisti: Gino Calza Bini (al tempo, solo Calza), un avventuriero senza mestiere ma abile comunicatore e imbonitore, e Giuseppe Bottai, laurea in giurisprudenza, docente universitario, massone, fascista della prima ora, nel suo pensiero «il fascismo è una "predisposizione mentale" che deve conquistare il potere per rigenerare l'Italia “corrotta dalla tirannide democratica, dalla dittatura molteplice e difforme del popolo sovrano”. Per “nazionalizzare le masse” qualunque mezzo è lecito. La violenza, al momento, è quello più adeguato. Ma senza stravolgere gli equilibri sociali ed economici, che – anzi - vanno difesi dalla sovversione rossa. L'illegalità fascista è perciò necessaria ma provvisoria, serve a decretare la nuova legalità».

A Roma, alle squadracce, fino all’anno prima, si sono opposti gli Arditi del Popolo, politicamente eterogeni. Sono socialisti, comunisti, anarchici, repubblicani, sindacalisti, guidati da due ex combattenti del Carso, anch’essi in contrapposizione fra loro. Da una parte, il deputato socialista Giuseppe Mingrino e, dall'altra, Argo Secondari, entrambi ex militari decorati di guerra. Se il primo vorrebbe trasformare gli Arditi nel braccio armato dell'opposizione politico-parlamentare, il secondo li immagina come un partito. Mingrino fa espellere l'altro alla vigilia della marcia su Roma, così lasciando gli Arditi senza una direzione militare.

Gino Calza Bini capisce allora che il momento è propizio per la grande epurazione, per la vendetta.

Gli squadristi, prossimi alla conquista del potere, iniziano la loro “pulizia” nella città, si muovono come conquistatori, esaltati dalla debolezza dello Stato liberale, lasciando dietro di sé morti e devastazione. Nel pomeriggio del 29 ottobre iniziano da Trastevere per proseguire su Trionfale e Borgo Pio. L'esercito presidia le principali vie d'accesso ai quartieri “a rischio”, punta a limitare i danni, gli scontri in campo aperto ma, data la revoca dello stato d'assedio da parte del re, non può fare molto. Alle squadracce, guidate da Calza Bini, il giorno successivo non resta che concludere il “lavoro” nelle zone “rosse”, in testa San Lorenzo, da dove erano stati ricacciati ingloriosamente già tre volte.

Anche se molti leader politici sono già fuggiti, il quartiere resta una comunità coesa, che sceglie di non accettare provocazioni, e così, ci ricorda il nostro autore, all’arrivo dei fascisti di Bottai «non c'è nessun esercito proletario a difendere San Lorenzo; solo i suoi abitanti, che possono forse sentirsi sconfitti, ma non conquistati». Il gerarca e i suoi sgherri attraversano un quartiere deserto. Nulla accade, poi si diffonde la voce che ci sono stati scontri a Santa Bibbiana, al confine tra l’Esquilino e San Lorenzo, e il facinoroso Calza Bini, alla guida di 100-150 squadristi toscani, ne approfitta per dare l’assalto al quartiere che si difende con quel che ha sottomano. In via degli Equi i primi morti. Poi Bottai, tornato indietro, dà il via ad un vero e proprio rastrellamento casa per casa.

«Si lasciano alle spalle morti e feriti: non importa quanti siano, tantomeno chi siano.- scrive il nostro autore - È gente cacciata fuori dalla storia, semplici scalpi della vendetta, fanno parte della “lezione”. Per qualche ora nessuno può nemmeno raccoglierli, rimangono dove sono caduti». Poi, a finire il lavoro, arriva l’esercito con i suoi autoblindo.

I morti saranno raccolti e portati direttamente al Verano dalle forze armate, vietato fare cerimonie funebri per ragioni di ordine pubblico «ognuno sarà solo …alle prese con un lutto che sembra tramutarsi in vergogna. La vergogna degli sconfitti». Morti cancellati, commenta Polo, «Negletti per condizione e non per scelta, antifascisti per pratica più che per ideologia… nascosti e cancellati dalla prepotenza del potere. Dimenticati o rimossi dalla paura», non verranno annotati neppure nei registri della locale parrocchia dell’Immacolata. Le loro tombe sono tutt’ora anonime. Al cimitero nessun monumento che li ricordi. «Una “strage” nella strage quella della memoria,– commenta Polo – a lungo andare forse persino più grave».

Nessuno dei colpevoli ha pagato, neppure dopo la caduta del fascismo. La magistratura, al tempo, archiviò il caso. Bottai, dopo aver “sfiduciato” Mussolini nel ‘43, evita l’ergastolo grazie all’amnistia di Togliatti e, anni dopo, lo ritroviamo vicino alla destra democristiana. Muore nel 1959, celebrato e onorato, tanto che nel 1995 a Roma c’è chi tentò, fortunatamente senza successo, di intitolargli una strada.

Viceversa, nel 1923, Calza Bini venne espulso dal Partito nazionale fascista e, riammesso nel 1926, non ebbe più incarichi. Nel 1940, si trasferì in Spagna come dirigente dell’Istituto nazionale delle assicurazioni. Nel dopoguerra sfugge a un mandato di cattura internazionale e non sarà mai più ritrovato.

Intanto, Mussolini, diventato Presidente del Consiglio, avvia la sua opera di governo, con le tragiche e nefaste conseguenze che sono scolpite indelebilmente nel Paese, nei libri di storia e nella memoria di quanti, oggi come ieri, non hanno alcuna remora a dichiararsi antifascisti, perché ben sanno che l’Italia si è affrancata dal nazifascismo, diventando Repubblica e restituendo libertà e democrazia agli italiani, grazie alla Guerra di Liberazione, condotta da migliaia e migliaia di donne Partigiane e uomini Partigiani, che in tanti casi non esitarono a sacrificare le loro vite.

Una memoria che sembra mancare a chi, pur avendo rivestito o rivesta cariche di governo, rifiuta di dichiararsi antifascista.

Adriana Spera

Adriana Spera